Krupp & Bebel - Homosexualität & Klassenkampf

„Denn das Mitleid, das das Opfer eines

verhängnisvollen Natur-Irrtums verdient,

muß versagen, wenn die Krankheit zu ihrer

Befriedigung Millionen in ihre Dienste stellt.“

(Vorwärts, 15.11.1902, Nr.268, S.2-3)

UNSERE MOTIVATION

Homosexualität & Klassenkampf

Unser Ursprungsimpuls für das Projekt "Krupp & Bebel" ist der Artikel aus dem sozialdemokratischen Vorwärts "Krupp auf Capri". Hier wird durch die Veröffentlichung und die damit einhergehende Skandalisierung der Homosexualität von Krupp, die er auf der Insel Capri auslebte, als Kampfmittel für eine gesellschaftliche Auseinander-setzung, nämlich der Kampf um eine gerechtere und sozialere Welt, benutzt.

Der Artikel "Krupp auf Capri" verweist aber eben auch darauf, dass "Sozialdemokraten" im Reichstag sich für die Entkriminalisierung von Homosexuellen, aller Klassen, eingesetzt haben, wenn auch nur, um die kranken Seelen der Homosexuellen, nicht noch mehr Leidensdruck auszusetzen. Hier spielte August Bebel eine ent-scheidende Rolle. Er war derjenige, der sich als sozialdemokratischer Parteivorsitzender davon über-zeugen ließ, entsprechende Anträge zur Abschaffung des § 175 im Reichstag vorzutragen. Anlass für die Debatte im Reichstag, in der August Bebel sprach, war die Petition zur Abschaffung des § 175, die von Magnus Hirschfeld initiiert wurde. Diese Petition wurde im Kaiserreich von etwa 800 Personen unterschrieben.

Die Affäre Krupp war bei weitem nicht der einzige "Homosexuellen-Skandal" im Kaiserreich. Zu nennen wäre auch die "Eulenburg-Affäre", die den Kaiser fast direkt betraf und entsprechende "Schockwellen" durch das Kaiserreich verursacht haben musste. Die Gerichts-prozesse, die öffentliche Berichterstattung darüber, die Skandalisierungen sind aus heutiger Sicht sehr spannend und könnten dazu beitragen, damalige gesellschaftliche Prozesse zu erkennen und die Bedeutung für den weiteren Werdegang der Geschichte einzuordnen.

Als besonderes "Highlight" des Projektes ist die Veröffentlichung der Redebeiträge der einzelnen Abgeordneten in der Plenardebatte im Reichstag 1901 zur Abschaffung des § 175 angestrebt. Mit dem Projekt "Krupp und Bebel" möchte die Dokumentationsstelle Queeres Brandenburg zeitgeschichtliche Zusammenhänge und demokratische Auseinander-setzungen erfahrbar machen. Wichtige Persönlichkeiten der Emanzipationsbewegung (LSBTTIQ*) sollen nicht vergessen werden.

WORUM GEHT ES?

Seit Wochen ist die ausländische Presse voll von ungeheuerlichen Einzelheiten über den „F a l l K r u p p“. Die deutsche Presse dagegen verharrt in Schweigen. Wir haben vor einiger Zeit die Angelegenheit angedeutet, mochten sie aber nicht näher erörtern, ehe uns nicht ganz einwandfreie […] direkte Informationen zur Verfügung standen […] aber muß der Fall in der Oeffentlichkeit mit […] ernsten Vorsicht erörtert werden, da er [nicht nur?] ein kapitalistisches Kulturbild krassester Färbung bietet, sondern auch vielleicht den Anstoß giebt, endlich jenen § 175 aus dem deutschen Strafgesetzbuch zu entfernen, der nicht nur das Laster trifft, sondern auch unglückselige Veranlagung sittlich fühlender Personen zu ewi-ger Furcht verdammt und sie zwischen Gefängnis und Erpressung in endloser Bedrohung fest hält.»

~

Dieser Auszug des im sozialdemokratischen «Vorwärts» erschienen Artikels «Krupp auf Capri», ist im Jahre 1902 der Beginn eines Skandales rund um Friedrich Alfred Krupp, der im ganzen Kaiserreich für Aufsehen sorgt und über Monate hinweg debattiert wird. Friedrich Alfred Krupp wird darin bezichtigt, gegen den §175 verstoßen zu haben; also homosexuelle Handlungen getätigt zu haben. Krupp stirbt eine Woche nach der Veröffentlichung dieses Artikels, Gerüchte über einen Suizid halten sich. Doch im Verlauf der Debatte wird schnell deutlich, dass es gar nicht die Homosexualität ist, über die primär so hitzig debattiert wird. Vielmehr entwickelt sich der Krupp-Skandal zu einem Kampf zwischen Sozialdemokraten und dem Rest der wilhelminischen Gesellschaft, was einen tiefen Einblick in die gesellschaftliche Struktur des Kaiserreiches gewährt. Im sozialdemokratischen Narrativ verschmelzen teils homophobe Argumentationsstrukturen mit klassen-kämpferischen Agitationen. Außerdem werden viele emanzipatorische Fragen aufgeworfen, die heute noch von Bedeutung sind.

Diese Broschüre soll einen kleinen Einblick in diese Themenfelder liefern und im ersteren Teil einige andere Fragen beantwortet werden, die sich rund um die Homosexualität im Kaiserreich stellen.

Der Skandal rund um Friedrich Alfred Krupp, um den es in der vorliegenden Broschüre geht, ereignete sich im Jahr 1902. Damals gab es die heutige Bundesrepublik noch nicht sondern das Kaiserreich, 1871 von Otto von Bismarck gegründet. Ganz genau fällt das Jahr 1902 in die sogenannte „Wilhelminischen Ära“ (1890-1914). Wilhel-minisch wird die Ära aufgrund von Wilhelm II. genannt, der damals das Amt des preußischen Königs (mit dem Titel Deutscher Kaiser) innehatte. Der Kaiser hatte das Recht den Reichskanzler zu bestimmen. Die Gesetze wurden jedoch von einem Parlament bestimmt (dem Reichstag) sowie der Bundesrat.

Zur Zeit des Kaiserreichs, gewann die Industrialisierung mehr an Bedeutung, wodurch viele Menschen vom Land in Städte zogen. Es war eine dynamische Zeit, mit vielen grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, auch verursacht durch viele Erfindungen. Mit der voran-schreitenden Industrialisierung gewann auch die Arbeiter-bewegung immer mehr an Bedeutung. Bismarck sah diese als Bedrohung an und versuchte sie zu unterdrücken. Das Kaiserreich war insgesamt von einem starken Wirtschafts-wachstum geprägt. 1

HISTORISCHER KONTEXT

123 Jahre Angst vor Denunziation, Gefägnis oder KZ

Razzien in einschlägigen Bars, Denunziation durch Nachbarn_innen und Kollegen_innen sowie die ständige Angst vor dem "Entdeckt werden" gehörten für schwule Männer 123 Jahre lang während der Geltungszeit des § 175 Strafgesetzbuch (StGB) zum Alltag. Für Generationen schwuler Männer hatte das Leben mit und unter dem § 175 StGB schwerwiegende Folgen. Ein offenes schwules Leben war nicht möglich. Denunziation reichte vielfach für den Verlust der bürgerlichen Existenz aus. Die wegen des § 175 StGB Verurteilten gelten weiterhin als Straftäter. Ihre Verurteilung ist nicht aufgehoben, die Opfer bis heute nicht entschädigt. Sie waren und sind gebrandmarkt. Betroffenen ein Gesicht geben, ihnen die Würde zurückgeben, die individuellen Schicksale hervorheben, ist unsere Motivation.

Abschaffung des § 175 - Offenere Gesellschaft ermöglicht

Spätestens mit dem Entstehen der jetzigen Bundes-republik und den daraus folgenden offenen Fragen der unterschiedlichen rechtlichen Behandlung von homo_sexuellen Bürgerinnen und Bürgern in der ehe-maligen DDR und BRD seit den 90er Jahren haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Menschen, die für sich einen nicht-heterosexuellen Lebensentwurf wahrnehmen, grundlegend gewandelt. Die allgemeine Diskriminierungssituation, die die Betroffenen im Alltag durch Arbeitskollegen, persönliches Umfeld oder Institutionen in den vorangegangenen Jahrzehnten durch die allgemeine gesellschaftliche Stigmatisierung und durch die direkten Auswirkungen des § 175 erlebten, wandelte sich hin zu einer offeneren Gesellschaft, die ohne Strafverfolgung auskommt und mit, zumindest in einigen Bundesländern, verfassungsgemäßen Zielen gesell-schaftlicher Diskriminierung und Stigmatisierung homo_sexueller Menschen entgegenwirkt.

Von 1871 bis 1994 galt in den verschiedenen Deutschland Staaten der § 175 StGB. Er wurde durch die Nationalsozialisten im Jahre 1935 deutlich verschärft. Bis 1969 stellte er alle homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. Bis 1994 galt er in einer abgeschwächten Version fort, durch die einvernehmliche sexuelle Handlungen eines erwachsenen Mannes mit einem männlichen Jugendlichen weiterhin strafbar waren. Von 1949 und 1969 wurden über 50.000 Männer nach § 175 StGB verurteilt. Zwischen 1953 und 1966 gab es mehr als 100.000 Ermittlungsverfahren gegen homosexuelle Männer. Aus der DDR sind zwischen 1949 und 1968 1.292 Verurteilungen bekannt.

Nicht erst die Handlung an sich führte zu Verfolgung und Diskriminierung, sondern bereits der Verdacht, homo-sexuell zu sein. Dies reichte aus, um erpressbar zu sein. Es drohte nicht nur staatliche Verfolgung, sondern die gesamte bürgerliche Existenz der Betroffenen war jederzeit gefährdet. Dabei ist von besonderer Tragweite, dass die Verschärfung der Strafverfolgung homosexueller Männer durch die Nationalsozialisten in der BRD völlig unbeschadet die Regierungsjahre der Bundeskanzler Adenauer, Erhard und Kiesinger sowie - mit deutlichen Abstrichen - die Gründerjahre der DDR überstanden hat. 1969 kam es in der BRD zu einer ersten, 1973 zu einer zweiten Reform. Nach einer gescheiterten Gesetzes-initiative der Grünen in den 1980er Jahren, wurde der 175er im Zuge der Rechtsangleichung mit der ehemaligen DDR erst 1994, vier Jahre nach Herstellung der deutschen Einheit, endgültig beseitigt.

Die DDR kehrte 1950 zur alten - vor-nationalsozialistischen Fassung - des § 175 StGB zurück, beharrte aber gleichzeitig auf einer weiteren Anwendung des im 1935 von den Nationalsozialisten eingeführten § 175a StGB. Ab Ende der 1950-er Jahre wurde einfache Homosexualität unter Erwachsenen nicht mehr geahndet. 1968 erhielt die DDR ein eigenes Strafgesetzbuch, das in § 151 StGB DDR homosexuelle Handlungen mit Jugendlichen sowohl für Frauen als auch für Männer unter Strafe stellte. 1988 wurde dieser Paragraph ersatzlos gestrichen.

Erst am 22. Juli 2017 trat, nach einem Beschluss des Bundestages das Gesetz zur strafrechtlichen Reha-bilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einver-nehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen (kurz StrRehaHomG) und zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in Kraft.

Das strafrechtliche Verbot einvernehmlicher homo-sexueller Handlungen und die daraus resultierende Strafverfolgung sind nach heutigem Verständnis in besonderem Maße grundrechts- und menschen-rechtswidrig. Ziel des Gesetzes ist es, den Betroffenen den Strafmakel zu nehmen, mit dem sie bisher wegen einer solchen Verurteilung leben mussten. Die Rehabilitierung besteht aus der Aufhebung der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen ergangenen Urteile und der Entschädigung der Betroffenen.

AUFKLÄRUNG IM KAISERREICH

Wie war die Lage für Homosexuelle

im Kaiserreich?

Bevor wir uns dem Krupp-Skandal widmen, in dem der Vorwurf der Homosexualität eine entscheidende Rolle spielt, muss geklärt werden, wie im Kaiserreich mit der Homosexualität umgegangen wurde. Damals galt der §175, der die Strafbarkeit von sexuellen Handlungen zwischen Männern strafrechtlich regelte. Der §175 galt in Bezug auf die sexuellen Handlungen nicht für Frauen, diese konnten jedoch auch nach §175 verurteilt werden, wenn sie homosexuellen Männern Räume für sexuelle Handlungen zur Verfügung stellten, wenn sie Männern zu homosexuellen Handlungen aufforderten oder daran teilnahmen.

Der §175 trat am 01.01.1872 in Kraft und galt bis ins Jahr 1994. Ungefähr 140 000 Menschen wurden von 1872-1994 wegen §175 verurteilt. Die Strafen nach §175 waren sowohl Gefängnisstrafen als auch der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 2.

Eine damals weit verbreitete Annahme in Bezug auf Homosexuelle, die sich auch im Verlaufe des Krupp-Skandals wiederfinden lässt, ist jene der zwei „Arten“ der Homosexuellen: Es gäbe zum einen die guten “unschuldigen“ Homosexuellen, die zu ihrer Sexualität veranlagt seien und die „schlechten“ Homosexuellen, die diese aufgrund ihrer Dekadenz erworben hätten. Diese „schlechten“ Homosexuellen ließen sich, hauptsächlich in der Bourgeoisie, also der herrschenden Klasse, finden.

Der Kampf gegen §175 - Magnus Hischfeld und das WhK

Obwohl der §175 viele Jahre in Kraft war, gab es stets Widerstand gegen den „Unrechtsparagraphen“. Die Gründe der Kritik an §175 waren vielfältig. Von Argumenten der Gleichheit und der daraus folgenden Gleichstellung der Homosexualität zur Heterosexualität, wie sie sich heute finden lässt, kann damals jedoch kaum die Rede sein.

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen §175 spielte Magnus Hirschfeld und das von ihm gegründete Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) sowie das Institut für Sexualwissenschaft.

Ein gängiger Kritikpunkt an §175 war, dass er nicht alle Personen, die nach §175 strafbar wurden auch tatsächlich bestrafte, sondern vermehrt als Mittel eingesetzt wurde, um Personen zu erpressen. Zudem gab es, folgend aus der Zweiteilung der Homosexuellen in „Schuldige“ und „Unschuldige“, die Ansicht, dass Homosexualität eine Krankheit sei, für die ein Teil der Betroffenen nichts könne und daher auch nicht bestraft werden dürfte.

Ende 1897 wurde eine Petition gegen §175, die ungefähr 200 Unterschriften zählte, an die gesetzgebenden Parlamente weitergeleitet. Im Zuge einer nicht öffentlichen Beratung des Ausschusses des Reichstages, wurde die Petition abgelehnt. 1898 reichte August Bebel eine Petition des „Wissenschaftlich-humanitären Komitees“ mit 1000 Unterschriften von Personen ein, die sich für eine Abschaffung des §175 aussprachen. Es folgten noch mehrere Versuche, um den §175 durch eine Petition abzuschaffen, sie blieben jedoch alle erfolglos.

Das Institut für Sexualwissenschaft

Das Institut für Sexualwissenschaft, eng verbunden mit dem WhK, wurde, von Magnus Hirschfeld, am 6.Juli 1919 in Berlin gegründet. Die Tätigkeitsfelder des Instituts umfassten die Beratung, die Behandlung sowie die Aufklärung. Offene Fragestunden wurden angeboten sowie ein öffentlicher Frageabend. Auch Trans*- und Inter-Personen konnten sich im Institut beraten lassen, was einzigartig in ganz Europa war. Die Aktivitäten des Institutes waren u.a. die statistische Erhebungen zu sexuellen Problemen und Praktiken. Zudem hatte das Institut die damals größte sexualwissenschaftliche Bibliothek der Welt, was auch internationale Wissen-schaftler*innen immer wieder zu Besuchen brachte.

Das Institut für Sexualwissenschaften fiel am 6. Mai 1933 der Plünderung und anschließenden Zerstörung der Nationalsozialisten zum Opfer. Die Bücherverbrennung des Großteiles der Bücher aus dem Institut sah Hirschfeld, bereits im Exil, vom einem Pariser Kino aus. Hirschfeld war nicht nur wegen seiner Homosexualität im Fokus der Nationalsozialisten. Durch seine liberale Haltung zum Sexualstrafrecht wurde er als eine moralische Gefahr für die Jugend proklamiert, zudem war er jüdisch und Sozialist.

Das Wissenschhaftlich-humanitäre Komitee

Am 15.5.1897 kamen Magnus Hirschfeld, Max Spohr, Eduard Oberg sowie Franz Josef von Bülow zu einem Treffen zusammen und konstituierten sich in Berlin-Charlottenburg als das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee. Hierbei handelt es sich um die weltweit erste Organisation, die sich für die Entkriminalisierung der Homosexualität einsetzte. In den höheren Positionen des WhK befanden sich hauptsächlich Wissenschaftler sowie Akademiker. Eines der grundlegenden Prinzipien des WhK war dessen parteipolitische Unabhängigkeit. In der Gründungserklärung des WhK wurde festgehalten, dass es sich durch fundierte Forschungsergebnisse sowie individueller Erfahrung herleiten lasse, dass es sich bei der Homosexualität um eine natürliche sexuelle Neigung handle. Das leitende Motto hierbei blieb „Weder Krankheit noch Verbrechen“. Ein elementarer Leitfaden für Hirschfeld sowie das WhK blieb auch: durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit.

Außerdem arbeitete das WhK in den Bereichen der Aufklärung der Bevölkerung sowie in politischen Institutionen, bot Homosexuellen in Notsituationen Hilfe an und setzte sich für die Abschaffung des §175 ein.

Die wissenschaftliche Erforschung der Sexualität war zu Hirschfelds Zeiten noch eine äußerst junge Disziplin. Häufig kam es zu Differenzen mit den mehrheitlich vertretenen Moralvorstellungen, zudem wurde vorerst nur zu den von der Normativität abweichendem, damals als „krankhaft“ Konnotiertem, geforscht. Die erste Blütezeit der Sexualforschung fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin statt, da häufig ohne Pathologisierung geforscht wurde.

Die größte Opposition zu Hirschfeld stellte die christliche Kirche dar, die Gegenpetitionen gegen jene Hirschfelds einreichten. Das WhK ließ Informationen über die Vereinbarkeit der christlichen Religion und der Homo-sexualität an Reichstagsabgeordnete zukommen.

1901 erschien eine äußerst erfolgreiche Aufklärungs-broschüre unter dem Titel „Was soll das Volk vom Dritten Geschlecht wissen?“. Der Ausdruck des „dritten Ge-schlechts“ bezeichnet hierbei homosexuelle Männer als auch Frauen ohne eine negativ konnotierte Bedeutung. Zudem war Hirschfeld der Überzeugung, dass homo-sexuelle Männer und Frauen zusammengehörten und gemeinsam für die Verbesserung ihrer Lage kämpfen müssten.

Zudem war Hirschfeld in der Sexualforschung Pionier in der Datenerhebung mittels Fragebögen, die erste Fassung seines Fragebogens veröffentlichte er 1899. Die Er-gebnisse dieser Fragebögen, die Fragen zu den Themen der körperlichen- und seelischen Zustände, der Biografie sowie dem Geschlechtsleben abdeckten, stellten eine Grundlage für seine literarische Tätigkeit dar.

In den Jahren 1903/1904 versuchte Hirschfeld, im Namen des WhK, mittels anonymer Befragungen von Studenten und Metallarbeitern den Prozentsatz der homosexuellen Männer zu ermitteln.

In den ersten zehn Jahren stieg die Mitgliederzahl des WhK. Im Jahre 1907 verzeichnete sich das Maximum von 500 Mitglieder, was die quantitative Niedrigkeit der Schwulenbewegung im Kaiserreich verdeutlicht.

Quelle:

„Die Frau und der Sozialismus“ August Bebel, 50. Auflage, 1910,

Dokumentationsstelle Queeres Brandenburg, Bibliothek

Personen im Kaiserreich

Personen

In den Krupp-Skandal waren viele wichtige damalige Persönlichkeiten verwickelt: der Kaiser, hochrangige Politiker, Journalisten und Privatpersonen. Hier sollen lediglich drei von ihnen vorgestellt werden: Friedrich Alfred Krupp, August Bebel und Magnus Hirschfeld.

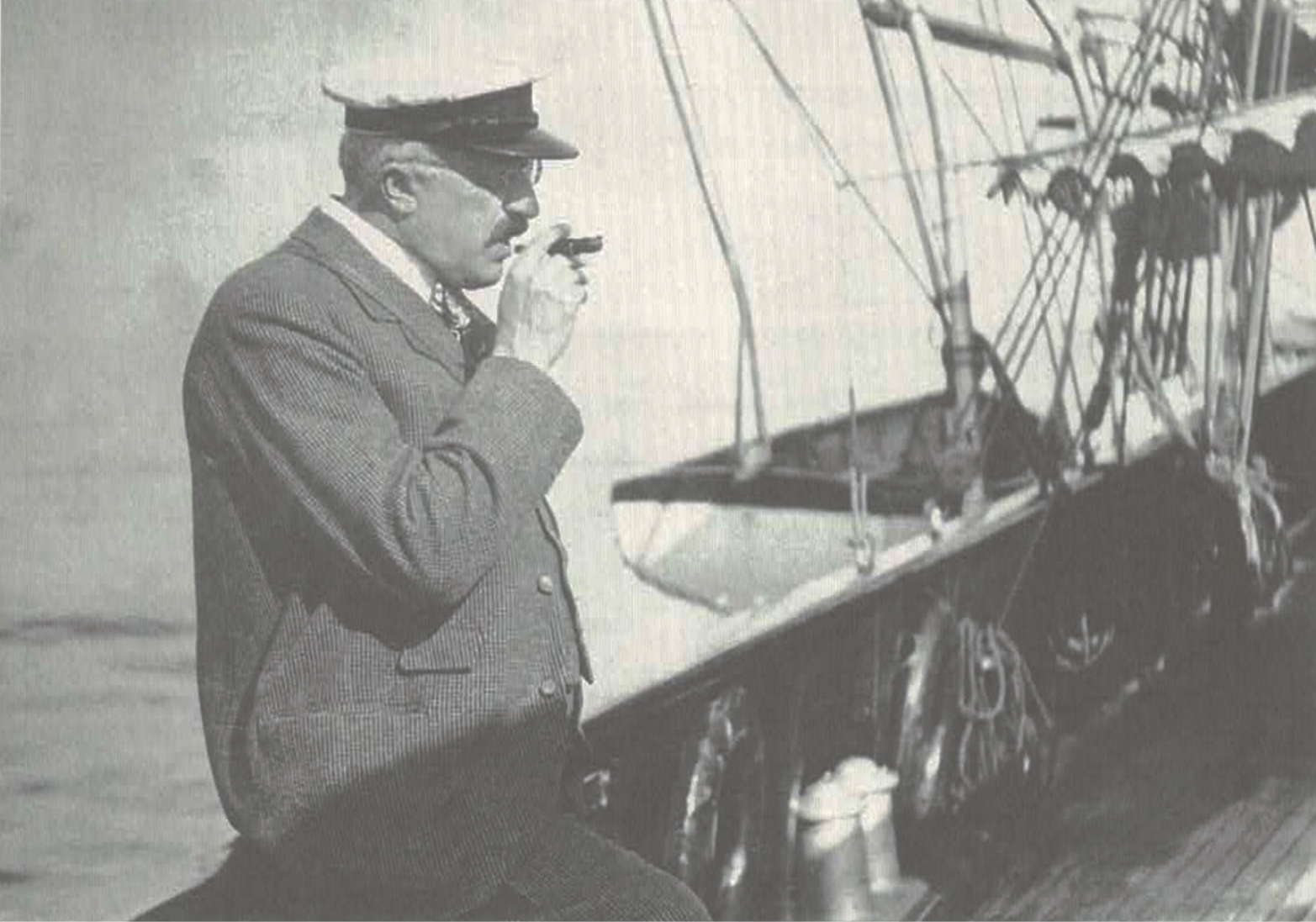

Wer war Friedrich Alfred Krupp?

Friedrich Alfred Krupp wurde am 17.1.1854 in Essen geboren. Seit seiner Kindheit litt er an Krankheiten. Er wurde schon früh von seinem Vater, Alfred Krupp, bei unternehmerischen Fragen hinzugezogen, im Jahr 1875 trat er dem Unternehmen bei und wurde zunehmend auch bei schwierigen Verhandlungsfragen eingesetzt.

Er wuchs in den Verhältnissen des industriellen Großbürgertums auf. Als sein Vater im Jahr 1887 starb, übernahm Friedrich Alfred das Unternehmen. Unter seiner Leitung expandierte es stark, es arbeiteten mehr Menschen für Krupp und die Umsätze stiegen ebenfalls an, von diesen kam ein wesentlicher Teil durch Rüstungs-produktion zustande. 1890 startete die Herstellung von Panzerplatten, wofür es schon mehrere Jahre Versuche gab.

Krupp investierte, wie sein Vater, die Gewinne des Unternehmens vorrangig in den Ausbau desselben. Friedrich Alfred war gegen ein Mitspracherecht seiner Arbeiter, baute jedoch auch deren soziale Einrichtungen aus.

Quelle:

F. A. Krupp an Bord eines Forschungsschiffes im Golf

von Neapel (F 24/44; K 99 1246/29) aus dem Buch

„Krupp und die Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert“

von Barbara Wolbring aus der Schriftenreihe zur Zeitschrift

für Unternehmensgeschichte, Band 6, Seite 312,

Verlag C. H. Beck,

Ab 1898 begann Krupp die Wintermonate auf der italienischen Insel Capri zu verbringen, wo er sich u.a. auch der Tiefseeforschung widmete. Während seiner letzten Lebensjahre zog sich Krupp zunehmend in die Privatsphäre zurück. Dies war einerseits gesund-heitlich bedingt. Andererseits auch durch den Wunsch, sich der öffentlichen Diskussion um ihn, der zunehmend mit dem Unternehmen identifiziert wurde, zu entziehen. Angriffe auf seine Person häuften sich durch die Einbeziehung des Unternehmens in die Politik.

Friedrich Alfred Krupp war persönlich mit Kaiser Wilhelm II. befreundet. Dies bot Anlass zu Angriffen, ebenso wie Krupps politisches Engagement für die kaiserliche Flottenpolitik. Von sozialdemokratischer Seite wurde er auch für den Beitrag seines Unternehmens zur Rüstungsindustrie und den daraus resultierenden Gewinnen kritisiert.

Friedrich Alfred Krupp war zu seiner Zeit der reichste Mann in Deutschland. Er war der bedeutendste und einflussreichste Industrielle des wilhelminischen Reiches. Er starb am 22.11.1902 in Essen, eine Woche nachdem die Presse den Vorwurf aufgriff, er habe gegen den Homosexuellenparagraph 175 verstoßen. Die Todesursache war laut einem ärztlichen Gutachten ein Herzschlag, Gerüchte über einen möglichen Suizid hielten sich hartnäckig. 3 4

Wer war August Bebel?

August Bebel wurde am 22.2.1840 in Deutz bei Köln geboren. Bebel musste während seiner Schulzeit schon zum Familienunterhalt beitragen. Er legte eine Lehre als Drechsler ab und war mehrere Jahre als Wandergeselle unterwegs. Danach ließ er sich in Leipzig nieder, damals ein Zentrum für die sich regende Arbeiterbewegung.

1865 wurde Bebel Vorsitzender des Arbeiterbildungs-vereins, wo er Karl Liebknecht kennenlernte. Infolge-dessen näherte sich Bebel dem Marxismus an. Zusammen mit Liebknecht gründete Bebel die Sächsische Volkspartei. Sie wurden als Abgeordnete für diese 1866 in den Norddeutschen Reichstag gewählt. Drei Jahre später gründeten Bebel und Liebknecht die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP). 1896 gründete er in Eisenach die SPD mit. Ab 1871 bis zu seinem Tod war Bebel Mitglied des Deutschen Reichstags.

Aufgrund seines politischen Engagements musste Bebel 1872 in Haft, während der er die Werke von Engels und Marx studierte. Während der Zeit der „Sozialistengesetze“ kritisierte Bebel die deutsche Politik scharf. 1879 erschien Bebels wichtigstes Werk illegal: „Die Frau und der Sozialismus“. Von 1883-1907 war er publizistisch an dem theoretischen Organ der Sozialdemokratie („Die neue Zeit“) beteiligt. Während der Entwicklung der SPD zur Massenpartei, wurde Bebel in den Parteivorstand gewählt. 1913 starb August Bebel in der Schweiz. Bebel wurde von mehreren Zeitgenossen als überaus talentierter und überzeugender Redner beschrieben. Für die sozialistische deutsche Arbeiterbewegung war August Bebel von größter Bedeutung. 5 6

Wer war Magnus Hischfeld?

Magnus Hirschfeld (*14.5.1868, Kolberg- +14.5.1935, Nizza) ist eine zentrale Figur für die Homosexuellen-emanzipation, die Genderforschung sowie die Akzeptanz von Trans*- und Inter- Personen. Durch ihn entstand die weltweit erste Organisation, die sich gegen die straf-rechtliche Verfolgung Homosexueller einsetze. Auch wenn sein stetes Bemühen in wissenschaftlicher und politischer Arbeit durch die Nationalsozialisten zerstört wurde und seine Positionen aus heutiger Perspektive teils nicht mehr vertretbar sind, bleibt er eine herausragende Persön-lichkeit für seine Zeitverhältnisse.

Der Suizid einer seiner homosexuellen Patienten sowie der Prozess um Oscar Wilde 1895 haben Hirschfeld dazu veranlasst, sich mit der Homosexualität politisch als auch sexologisch zu beschäftigen.

Im Alter von 20 Jahren gelangte Hirschfeld durch die Lektüre von Bebels Werk „Die Frau und der Sozialismus“ an die Sozialdemokratie.

Vermutlich seit seiner Studenten-zeit war Hirschfeld Mitglied der SPD. Er hoffte, sie möge das alte Homosexuellenstrafrecht abschaffen. Den Kampf für die Sexualreform betrachtete er stets im Rahmen der sozialdemokratischen Reformpolitik. Dabei waren Ideen der Freiheitsrechte sowie der Persönlichkeits-entfaltung des Individuums leitend für ihn. Hirschfeld wurde nach dem Ersten Weltkrieg mehrfach von der eigenen Partei in den Bereichen des Familienrechts und Sexual-strafrechts enttäuscht. Durch die staatliche Zensur bestand weiterhin ein Verbot für die Aufklärungsfilme Hirschfelds.

In der Nachkriegszeit wurden Hirschfelds sexual-strafrechtlichen Ziele zunehmend von der KPD anstatt der SPD vertreten. Die KPD orientierte sich in Fragen des Sexualstrafrechts an Russland. Dennoch befand sich die KPD im Reichstag in der Minderheit, wurde schwächer und hatte auf die Gesetzgebung kaum Auswirkung.

1926 reiste Hirschfeld nach Moskau und Leningrad, um sich selbst von der reform des Sexualstrafrechts ein Bild zu machen. Nach seiner Rückkehr lobte er in vielen Punkten die Fortschritte Sowjetrusslands. Dennoch schien Hirschfeld eine gewisse Distanz zu sowohl deutschem als auch russischem Kommunismus von Nöten, da dieser doch weniger Entfernung von der kirchlichen Moral aufwies als vorerst angenommen.. So galt der homosexuelle verkehr weitgehend als unproblematisch sowie der verkehr mit Prostituierten. Eine wie in der WhK stattfindende Selbstorganisation von lesben und Schwulen bleib durch Repressalien unmöglich. Die 1928 an das WhK gehende Nachricht, Homosexuelle in russland würden zwangsweise in Psychatrien untergebracht, wurde von sowjetrussischer Seite nur ausweichend, mit dem Verweis auf das Strafrecht beantwortet.

Hirschfeld verließ 1931 Deutschland und zeigte sich frustriert über das Scheitern der Strafrechtsreform. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich für die Reform auf internationaler Ebene, in der Weltliga für Sexualreform, zu engagieren. Zudem war mit der steigenden Anhänger-schaft und damit korrelierender Macht der National-sozialisten eine Arbeitsgrundlage in Deutschland für Hirschfeld zunehmend unmöglich. Doch nicht nur in Deutschland schien die Grundlage für eine umfassende Reform des Sexualstrafrechts zunehmend aussichtslos. Auch der Aufstieg Stalins veranlasste Hirschfeld dazuin der Eröffnungsrede des Weltliga-Kongresses1930 festzu-halten, das in kaum einen anderen Staat momentan eine Sexualstrafrechtsreform im Sinne der Weltliga möglich sei.

Hirschfeld wandte sich zunehmend von parteipolitischen Thematiken ab und veröffentlichte Stellungnahmen gegen die Nationalsozialisten nur in parteipolitisch unabhängigen antifaschistischen Zeitungen.

Sozialdemokratie & Homosexualität

Kontroversen in der Sozialdemokratie

Der Krupp-Skandal bekommt durch die besondere Rolle, die die Sozialdemokraten darin einnehmen, eine weitere spannende Dimension. Doch welche Annahmen vertrat die Sozialdemokratie in Bezug auf die Homosexualität?

Selbstverständlich gab es nicht „die eine“ sozial-demokratische Meinung zur Homosexualität, vielmehr differierte sie stark zwischen den einzelnen Sozial-demokraten.

Am 6.5.1895 erschien Eduard Bernsteins Artikel zur Homo-sexualität „Die Beurtheilung des widernormalen Geschlechtsverkehrs» in der neuen Zeit, der einflussreich auf die Meinung vieler Sozialdemokraten gewirkt hat. Bernstein war damals in London und hatte den Prozess rund um Oscar Wilde verfolgt.

Vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich die SPD für eine Reform des Sexualstrafrechts eingesetzt. Die neu, nach dem Ersten Weltkrieg, gewählte Spitze der Partei lehnte diese Reform jedoch ab. Ebenfalls wirkungslos blieb bspw. die von Hirschfeld geforderte Amnestie aller im Kaiserreich und Militärdiktatur unter §175 Verurteilten.

Oft wurde die Homosexualität als eine Privatangelegenheit deklariert, die daher nicht politisch zu regeln sei. Auch wenn es in der SPD Unterstützer der Emanzipations-bewegung, wie August Bebel, gab, konnte sich dies in Bezug auf §175 nicht als allgemeiner Standpunkt der Partei durchsetzen.

So kam es auch innerhalb der Partei immer wieder zu bewussten Distanzierungen von allzu „homosexuellen-freundlichen“ Positionen, um nicht das Bild zu provozieren, die gesamte Sozialdemokratie unterstütze die Homo-sexuellen rückhaltlos. Diese Distanzierung diente der Zementierung der Homosexualität als Privatangelegen-heit. Auch lässt sich eine Angst vermuten, nicht mit der Homosexualität identifiziert werden zu wollen. Diese bewusste Distanzierung konnte durchaus dazu dienen, dem Feind, der herrschenden Klasse, eine besondere Nähe zur Homosexualität vorzuwerfen. Gegner der Emanzipation von Homosexuellen als auch der Arbeiter-bewegung wussten diese Verbindung in propagan-distischer Form zu nutzen. Häufig wurde dabei eine Verschwörung beider Gruppen gegen die Gesellschafts-ordnung stilisiert.

August Bebel's Reden im Reichstag

August Bebels Reden aus dem Reichstag und aus seiner Schrift „Die Frau und der Sozialismus“ geben einen guten Einblick in eine prominente sozialdemokratische Sicht auf die Homosexualität.

1891/92 schloss Hirschfeld persönliche Bekanntschaft mit August Bebel. Wohl ist es Hirschfeld zu verdanken, dass Bebel die Petition gegen §175 als einer der Ersten unterzeichnete. Auch die Aufsätze Bernsteins hätten eine Rolle für Bebel´s politisches Engagement gespielt.

August Bebel war es auch, der dem Reichstag eine Petition zur Abschaffung von §175 eingereicht hat. Ausschnitte aus der diesbezüglichen Rede verraten ebenfalls viel über seine prominente Meinung.

Aus einem Aufsatz von Bernstein:

„M a ß h a l t e n im Geschlechtsverkehr ist ebenso nötig wie im Essen und Trinken und anderen menschlichen Bedürfnissen. Aber Maßhalten erscheint namentlich der im Überfluß lebenden Jugend schwer. Daher die große Zahl „jugendlicher Greise“ in den höheren Gesellschafts-schichten. Die Zahl junger und alter Roués ist groß, und sie haben, weil durch Übermaß abgestumpft und übersättigt, ein Bedürfnis nach besonderen Reizungen. Auch abgesehen von jenen, welchen die Liebe zum eigenen Geschlecht (die Homosexualität) angeboren ist, verfallen viele in die Widernatürlichkeiten des griechischen Zeitalters. Die Männerliebe ist viel weiter verbreitet, als sich die meisten von uns träumen lassen; darüber könnten die geheimen Akten mancher Polizeibureaus erschreckende Tatsachen veröffentlichen. (Anm. Seitdem haben die Prozesse Moltke, Lynar, Eulenburg noch ein viel schrecklicheres Bild aufgerollt, als man erwarten konnte. Sie haben bewiesen, wie weit diese Perversität in höheren Gesellschaftskreisen, besonders in den Militär- und Hofkreisen, verbreitet ist.)»7

~

Quelle:

Reichstagssitzung, unbekanntes Datum (1860-1870)

Ernst Schraepler; August Bebel, Göttingen, 1966, S.32

Urheber unbekannt

Auszug aus einer Rede von Bebel 7 8

«Meine Herren, das Strafgesetzbuch ist dazu da, daß es gehalten wird, d. h., daß die Behörden, die in erster Linie über die Innehaltung und Respektirung dieser Gesetze zu wachen haben, auch ihre pflichtgemäße Aufmerksamkeit darauf richten und dementsprechend handeln. Es giebt aber Bestimmungen in unserem Strafgesetzbuch, und sie sind zum Theil mit in den Anträgen enthalten, die uns hier vorliegen, bei denen die Behörden, obgleich ihnen aufs genaueste bekannt ist, daß diese Bestimmungen von einer erheblichen Zahl von Menschen, sowohl Männern als Frauen, systematisch verletzt werden, nur in den seltensten Fällen den Versuch machen, den Strafrichter zu Hilfe zu rufen. Ich habe hier insbesondere den Eingang der Bestimmungen des § 175 — er handelt von der widernatürlichen Unzucht — im Auge.»

[...]

«— Das ist keine Uebertreibung; es handelt sich, Herr von Levetzow, um Tausende von Personen aus allen Gesellschaftskreisen. Es entsteht aber auch weiter die Frage, ob denn nicht auch die Bestimmung im Eingang des § 175 nicht bloß auf die Männer, sondern auch auf die Frauen auszudehnen sei, von deren Seite dasselbe Verbrechen begangen wird. Was in dem einen Falle dem einen Geschlecht recht ist, ist dem andern billig. Aber, meine Herren, eins sage ich Ihnen: würde auf diesem Gebiete die Berliner Polizei — ich will zunächst einmal von dieser reden — ihre volle Pflicht und Schuldigkeit thun, dann gäbe es einen Skandal, wie noch niemals ein Skandal in der Welt gewesen ist, einen Skandal gegen den der Panamaskandal, der Dreyfusskandal, der Lützow-Leckert- und der Tausch-Normann-Schmann-Skandal das reine Kinderspiel sind.»

«Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb mit so außerordentlicher Laxheit seitens der Polizei gerade das Verbrechen, das dieser Paragraph bestraft, behandelt wird. Meine Herren, der § 175 steht im Strafgesetz, und weil er darin steht, muß er gehandhabt werden. Kann das Strafgesetz aber aus irgend welchen Gründen in diesem Punkte nicht gehandhabt werden, wird es nur ausnahmsweise gehandhabt, dann entsteht die Frage, ob die Strafbestimmung aufrecht erhalten werden kann. Ich will hinzufügen, daß wir gerade in dieser Session — manche der Herren haben das vielleicht noch nicht berücksichtigt — eine gedruckte Petition vorliegen haben, unterzeichnet u. A. auch von meiner Person und von einer Anzahl Kollegen aus anderen Parteien, ferner aus Schriftsteller- und Gelehrten-kreisen, von Juristen mit Namen besten Klanges, Psycho- und Pathologen, von Sachverständigen ersten Ranges auf diesem Gebiete, die aus Gründen, die ich begreiflicherweise des näheren hier nicht ausei-nandersetzen will, die Meinung vertreten, daß eine Aenderung der Strafgesetzgebung auf diesem Gebiete in dem Sinne einzutreten habe, daß die Beseitigung der betreffenden Bestimmung im § 175 herbeigeführt werden müsse.»

~

Der Krupp - Skandal

Der Krupp-Skandal - Was ist passiert?

Nun aber endlich zum Krupp Skandal: Was ist genau passiert? Die Kurzfassung: Essen, 22.11.1902: Der schon vorher herzleidende Friedrich Alfred Krupp, Kanonenkönig, reichster Industrieller des Deutschen Kaiserreichs und Freund des Kaisers, verstarb im Alter von 48 Jahren an einem Hirnschlag. Nachgehend wurde von verschiedenen Seiten Suizid vermutet. Denn eine Woche zuvor war im Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei, dem «Vorwärts», der Artikel «Krupp auf Capri» erschienen, der diesem unterstellte «mit den jungen Männern der Insel den homosexuellen Verkehr» zu huldigen, was, da damals noch durch §175 strafbar, einen Skandal auslöste.

Die entsprechende Ausgabe des Vorwärts wurde be- schlagnahmt, von Krupp ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, doch der Inhalt des Artikels war bereits in die öffentliche Sphäre gelangt. Die ursprüngliche Intention des Autors, den §175 zu kritisieren und ab-zuschaffen, da dieser ein stetes Mittel für Erpressungen darstellte, schlug fehl. Stattdessen wurden die Sozial-demokraten durch den Kaiser indirekt für Krupps Tod verantwortlich gemacht. Der Skandal und die öffentliche Auseinandersetzung in den verschiedensten Zeitungen geben einen Einblick in die damalige politische Debatten-kultur sowie ein vertieftes Verständnis des sozial-demokratischen Narrativs der Homosexualität. Außerdem kann verständlich werden, dass es trotz des Skandals um Krupp und dessen Homosexualität diese eigentlich keine primäre Rolle im ganzen Verlauf des Skandals spielt, sodass auch häufig von einem Presseskandal die Rede ist.

Krupp & Capri

Firedrich Alfred Krupp nutze Capri neben der Kur seiner Gesundheitsbeschwerden zum Nachgang seiner natur- wissenschaftlichen Interessen. Er bezog in Capri nicht das mehrheitlich von Deutschen besuchten Hotel sondern das Quisiana. Dort lebte er nicht sozial isoliert und incognito sondern traf wichtige Persönlichkeiten seiner Zeit. Auch in Deutschland blieben Krupps Aufenthalte weder unbemerkt noch unkommentiert. Unternehmerische Entscheidungen traf er teils per Telegramm von Capri aus. Er engagiert sich auch auf Capri wohltätig (individuell und öffentlich), was für wohlhabende Ausländer keine Seltenheit war. Mehreren Personen auf Capri vererbte Krupp nach seinem Tod auch Geld. Diejenigen, denen Krupp kein Geld zukommen ließ, wurden teilweise neidisch. Auch öffentlich engagierte sich Krupp auf Capri. Die „Via Krupp“ gehört bis heute zu den dortigen Sehenswürdigkeiten. Nach deren Fertigstellung wurde Krupp 1902 sogar zum Ehrenbürger von Capri ernannt.

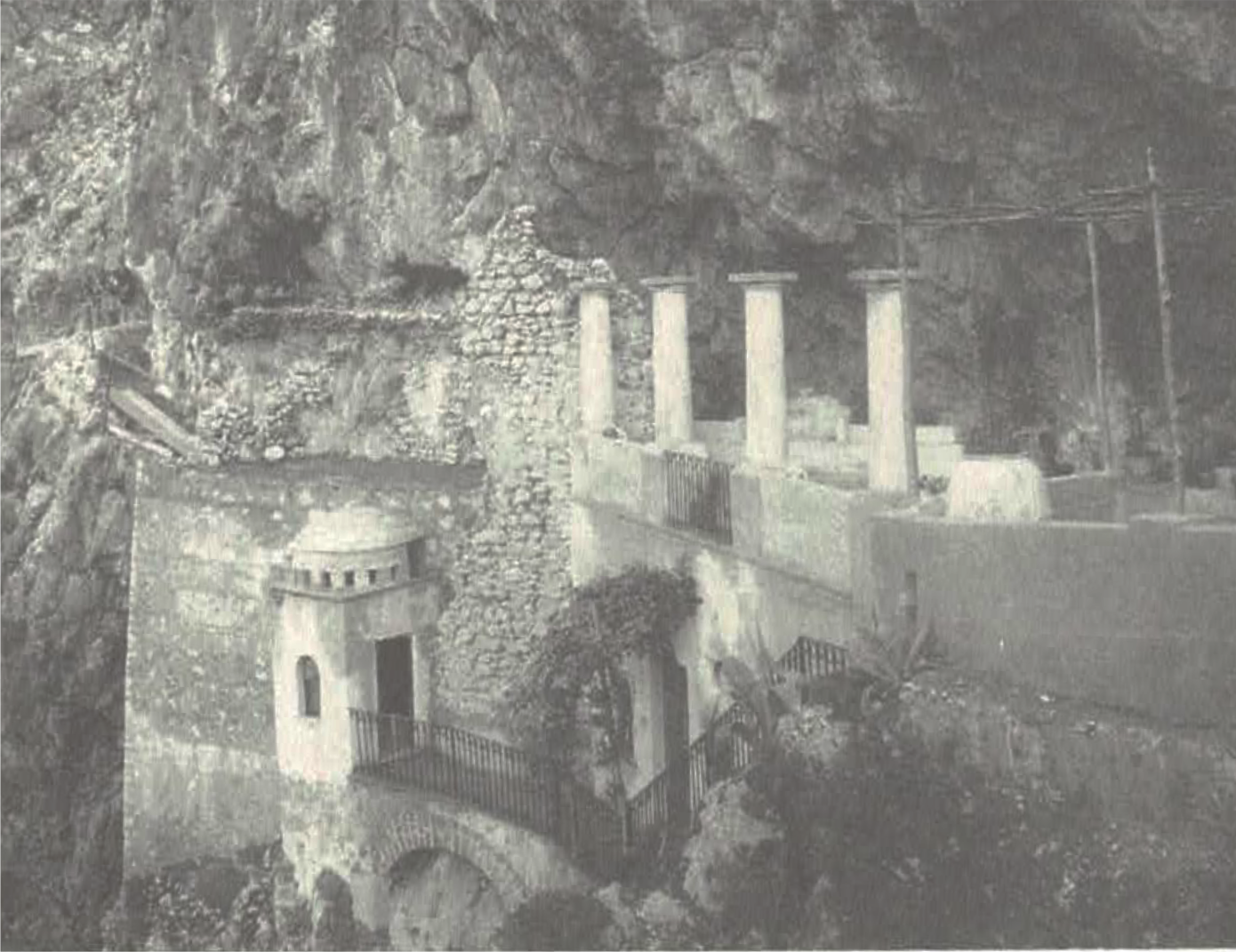

In der Zeit von Januar bis Mai 1901 gründete Krupp auf Capri eine Art Bruderschaft, benannt nach einem capresischen Einsiedler. Die Regeln dieser Bruderschaft sind nicht mehr erhalten, vermutlich wurden sie als diese „Congrega“ Ziel polizeilicher Ermittlungen wurde ver-nichtet. Die „Congrega“ war eine Mischung aus sozialer Bruderschaft und Spaßgesellschaft. Die Mitglieder waren teils Krupps Mitarbeiter und teils lokale Künstler und andere capresische Persönlichkeiten. Als Ort der Zusammenkünfte wurde eine Höhle (Grotta di Fra Felice) gewählt, die sich auf Krupps Grundbesitz befand. Die Höhle wurde architektonisch verschönert und Anfang 1902 fertiggestellt.

Krupp verließ Capri im Mai 1902. Aus mehreren Briefen geht hervor, dass es einen Vorfall gegeben haben muss, der ihm die Rückkehr unmöglich machte. In der Literatur zum Skandal findet sich oft die Behauptung, die italienischen Behörden hätten Krupp aufgrund seiner vermeintlichen Homosexualität ausweisen können. Es gibt jedoch keine entsprechenden Hinweise, auch da in Italien der einvernehmliche Geschlechtsverkehr unter er-wachsenen Männern, anders als in Deutschland, nicht verboten war. Ein Brief der Ehefrau von Krupp, Margarethe Krupp, lässt darauf schließen, dass Krupp bereits im Juni von Vorwürfen betreffend seiner Homosexualität gewusst haben muss.

Zur gleichen Zeit fanden auf Capri Kommunalwahlen statt. Der mit Krupp befreundete Bürgermeister Federico Serena gewann gegen den Kandidaten Manfredi Pagano. Pagano wurde unter anderem von der Zeitung „Propaganda“ unterstützt, die schwere Vorwürfe gegen Serena erhob. Im Kontext dieser Vorwürfe tauchte auch Krupps Name auf. Die Luxusprojekte des Multimillionärs wurden gegen die Anliegen der arbeitenden Bevölkerung Capris kontrastiert und in die Vorwürfe der Korruption und Übervorteilung eingebunden. Wie weit sich Krupp tatsächlich in die Lokalpolitik Capris einmischte, ist umstritten. Die ersten Vorwürfe des Propaganda waren rein politischer und publizistischer Natur gegen Serena. Erst Ende August tauchte Krupp in den Vorwürfen auf, jedoch nur wegen seiner Luxusprojekte.

Die lokalpolitischen Ereignisse führten auch in der Bruderschaft zu internen Streitigkeiten, da sowohl Serena als auch dessen politische Gegner zu den Mitgliedern gehörten. Im Kontext dieser Streitigkeiten mehrten sich auch üble Nachreden und Intrigen gegen Krupp, dem dies postalisch nach Essen mitgeteilt wurde. Dass es sich bei den Nachreden und Vorwürfen gegen Krupps Person um dessen Homosexualität handelte, ist anzunehmen. Auch Bekannte Krupps in Deutschland hatten also bereits vor November 1902 davon erfahren9.

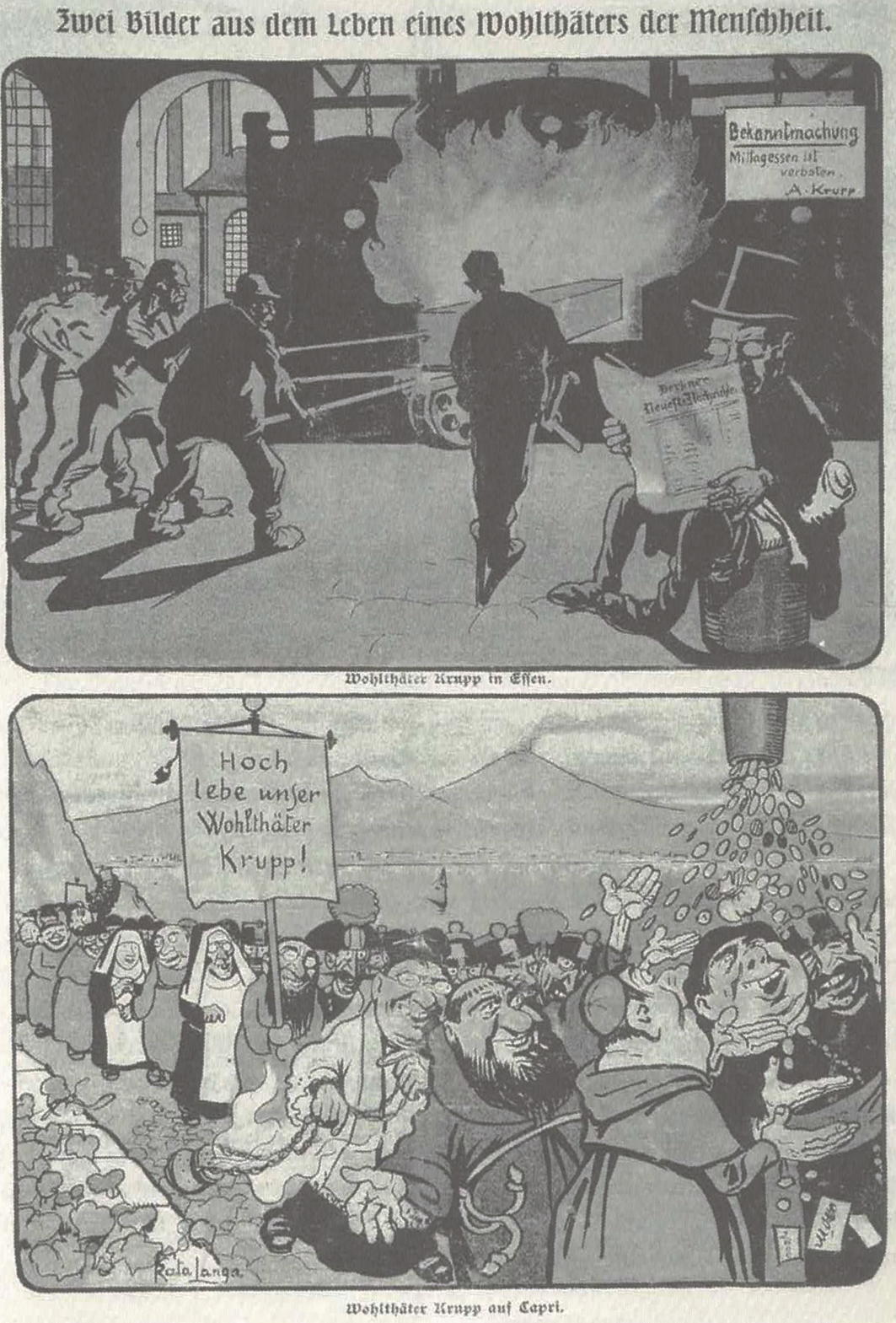

Ab dem Jahr 1902 richtete sich die Berichterstattung zunehmend auf die Person Krupps. Von sozialdemo-kratischer Seite wurden seine Wohltätigkeiten auf Capri kritisiert, da sie mit gleichzeitig stattfindenden Lohn-kürzungen der Arbeiter in Essen kontrastiert wurden. So sei es, nach den Sozialdemokraten, nicht das Privatvermögen Krupps, das seine Wohltätigkeiten finanzierte, sondern das Geld der Essener Arbeiter. Hinzu kam, dass dies als „unpatriotisch“ gewertet wurde, da das Geld Krupps nicht in Deutschland ausgegeben wurde. „Der Wahre Jacob“ eine sozialdemokratische Satirezeitung illustrierte diese Vorwürfe in Karikaturen:

Quelle:

Karrikatur: „Zwei Bilder aus dem Leben eines Wohlthäters der Menschheit“ aus

„Der wahre Jacob“ vom 06.05.1902 (FAH 3 D 19,57; K99 1246/7)

aus dem Buch „Krupp und die Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert“ von Barbara Wolbring

aus der Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Band 6, Seite 311,

Verlag C. H. Beck,

Von Seiten des Unternehmens wurde immer wieder die persönliche Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit von Friedrich Alfred Krupp betont. Der persönliche Lebensstil von Krupps wurde nicht nur von sozialdemokratischer Seite sondern auch von angesehenen bürgerlichen Zeitungen kritisiert10. Die Selbstdarstellung und die öffentliche Wahrnehmung klafften also auseinander.

Am 18. September 1902 kam es durch die Zeitung „Propaganda“ zu einem persönlichen Angriff auf Krupp, der wieder im Kontext mit den lokalpolitischen Streitigkeiten zu betrachten ist. Neben der Kritik am Bau der Via Krupp findet sich eine Andeutung zu dessen sexuellen Verhalten darin: „ [...] in Erinnerung an Kaiser Tiberius die Sitten des römischen Reichs erneuern wollte.“ 11 Jenem römischen Kaiser wurde ebenfalls von der Heterosexualität ab-weichendes Verhalten nachgesagt.

Am 15. Oktober 1902 erschien ein weiterer Artikel in der „Propaganda“ mit dem Titel „Capri Sodoma“. Dieser Artikel denunzierte die von Krupp gegründete Bruderschaft als „schweinische Vereinigung“12 und forderte die italienischen Behörden auf, einzugreifen. Am 20. Oktober 1902 erschien ein Artikel im Propaganda, der Krupp auch namentlich nannte und zudem beschuldigte, die Insel und sein Geld zu benutzen um seine „niederen Instinkte“13 auszuleben. Auf die ersten Berichte der sozialdemokratischen nea-politanischen Zeitung „Propaganda“ reagierte Krupp nicht, da dies vermutlich den Wirbel nur vergrößert hätte. Es blieb die Hoffnung, dass sich alles wieder verlaufen würde.14 Die Glaubwürdigkeit der Artikel kann durchaus angezweifelt werden, sie knüpfen jedoch an das europäische Bild Capris der damaligen Zeit an: Dekadenz und männliche Erotik. Nach den mehrfachen Beschuldigungen kam es zu polizeilichen Ermittlungen gegen die „Bruderschaft“. Nach dem Tode Krupps erfolgte eine Gefängnisstrafe gegen den Verantwortlichen der Berichte im Propaganda, da diesen der Boden der Tatsachen angeblich fehlte.

Von Capri sickerten die Vorwürfe nach Deutschland über, wo sie sich zum nationalen Skandal entwickeln sollten. Am 15.November 1902 erschien im sozialdemokratischen „Vorwärts“ der Artikel „Krupp auf Capri“. Der Autor verließ sich dabei blind auf die Informationen eines Korres-pondenten, was sich im Nachhinein natürlich als jour-nalistische Farce herausstellte. Im Artikel des Vorwärts ging es weniger um die Homosexualität oder Friedrich Alfred Krupp als Person: Vielmehr personifizierte Krupp die von den Sozialdemokraten verhasste Ordnung. Zum einen wollte der Artikel betonen, dass für reichere Menschen wie Krupp scheinbar anderes Recht gelte. Zum anderen zementierte der Artikel das Bild der Homosexualität als ein Laster der höheren, dekadenten Klassen.

Die Ursachen von Krupps Tod am 22. November sind ungeklärt, es liegt jedoch der Zusammenhang mit der Pressekampagne nahe. In der Person Krupps wurde ein ganzes politisches System getroffen, was die Kaiserrede (siehe) in Essen am 26. November bei Krupps Beisetzung verdeutlichte.15

Quelle:

Vorwärts, 15.11.1902, Nr. 268, S. 2–3.,

Dokumentatiuónsstelle Queeres Brandenburg

Krupp auf Capri

Der Vorwärts - Artikel

Krupp auf Capri.

«Seit Wochen ist die ausländische Presse voll von ungeheuerlichen Einzelheiten über den „F a l l K r u p p“. Die deutsche Presse dagegen verharrt in Schweigen. Wir haben vor einiger Zeit die Angelegenheit angedeutet, mochten sie aber nicht näher erörtern, ehe uns nicht ganz einwandfreie […] direkte Informationen zur Verfügung standen […] aber muß der Fall in der Oeffentlichkeit mit […] ernsten Vorsicht erörtert werden, da er [nicht nur?] ein kapitalistisches Kulturbild krassester Färbung bietet, sondern auch vielleicht den Anstoß giebt, endlich jenen §175 aus dem deutschen Strafgesetzbuch zu entfernen, der nicht nur das Laster trifft, sondern auch unglückselige Veranlagung sittlich fühlender Personen zu ewiger Furcht verdammt und sie zwischen Gefängnis und Erpressung in endloser Bedrohung fest hält. Der Geheime Kommerzien-rat K r u p p, Mitglied des preußischen Herrenhauses, der reichste Mann Deutschlands, dessen jährliches Ein-kommen seit den Flottenvorlagen auf 25 und mehr Millionen gestiegen ist, der über 50 000 Arbeiter und Angestellte in seinen Betrieben unterhält, in denen das Centrum der völkermordenden Kriegstechnik liegt, – Herr Krupp, den die fremden Fürsten und Staatsmänner zu besuchen pflegten, wenn sie Deutschland durchreisen, gehört zu jenen Naturen, für die der § 175 eine stete Qual und Bedrohung bedeuten würde, wenn nicht auf diesem Gebiete die Gerechtigkeit in Anerkennung der Bedenk-lichkeit der gesetzlichen Bestimmung die Binde nur selten von den Augen nimmt. Unter dem Einfluß der kapi-talistischen Macht kann eine unglückliche Veranlagung, die den Besitzlosen niederdrückt oder gar zerschmettert, zu einem furchtbaren Quell der Korruption werden, die dann aus einem persönlichen Schicksal eine öffentliche An-gelegenheit gestaltet.

Es ist bekannt, daß Herr Krupp seit einiger Zeit auf Capri, der Insel des Kaisers Tiberius, am Südeingang zum Golf von Neapel, eine Villa besaß. In den illustrierten Blättern des Scherlschen Betriebs konnte man Bilder sehen, die bewiesen, daß der Mann auch in seiner Capri-Muße nicht rastete, sondern als Wegebaumeister wunderbare Straßen aufführen ließ und somit seinen Unternehmerfleiß rastlos bethätigte. Aber Herr Krupp hatte sich nicht Capri gewählt, um die Insel mit Straßen zu beglücken, sondern weil das italienische Strafgesetzbuch keinen besonderen §175 kennt. In seiner verschwenderisch ausgestatteten Villa – wir geben nur einige der notwendigsten Einzelheiten wieder, die unser italienischer Korrespondent uns berichtet – huldigte er mit den jungen Männern der Insel dem h o m o s e x u e l l e n V e r k e h r.

Die Korruption war bis zu einer solchen Höhe gediehen, daß man bei einem Photographen von Capri gewisse nach der Natur aufgenommene Bilder sehen konnte. So war die Insel Capri, wo das Geld Krupps das hierzu nötige moralische Terrain vorbereitet hatte, ein Centrum homosexuellen Verkehrs geworden. Die neapolitanische Presse wußte darum, aber sie schwieg. Man erzählt, daß im Vorjahre der „Matino“ – das Organ der Camorra, das gegenwärtig vor den neapolitanischen Richtern steht – folgendes publiziert habe: „Auf der Insel Capri ist jetzt Herr Krupp, der König der Kanonen und der „Capitoni“, angekommen.“ Einige Tage darauf kam der Redakteur des Blattes, Scarfoglio, mit einer Dirne nach Capri und nach dieser Zeit hat der „Matino“ den Mund über die „Capitoni“ nicht mehr aufgethan, er veröffentlichte nur noch Lobeserhebungen über Krupp.

Auch die italienischen Behörden wußten von den Vorgängen, aber man nahm Rücksicht auf den König der Kanonen. Wie weit das Kriechen vor Krupp ging, dafür ein Beispiel: Als kürzlich der Ministerpräsident Capri besuchte, riet ihm der Bürgermeister der Insel an, dem Herrn Krupp ein Begrüßungs- und Glückwunschtelegramm zu senden. Schließlich wurde der Skandal denn doch zu groß und der Minister des Innern sandte im geheimen einen Inspektor der öffentlichen Sicherheit nach Capri, der eine Unter-suchung anzustellen hatte. Das geschah ohne Wissen der Lokalbehörden. Auf die Ergebnisse dieser Untersuchung hin w u r d e H e r r K r u p p e r s u ch t, d i e I n s e l f ü r

i m m e r z u v e r l a s s e n.

Die „Propaganda“ (das socialistische Organ von Neapel), welche diese Dinge an die Oeffentlichkeit gezogen hat, verlangt, daß der Bericht über die Untersuchung den Justizbehörden ausgeliefert werde, aber das ist bisher nicht geschehen Auf die Rechtslage des Falles wollen wir vorläufig nicht eingehen. Das grauenhafte Bild kapi-talistischer Beeinflussung wird dadurch nicht sonderlich milder, daß man weiß, es handelt sich um einen pervers v e r a n l a g t e n Mann. Denn das Mitleid, das das Opfer eines verhängnisvollen Natur-Irrtums verdient, muß versagen, wenn die Krankheit zu ihrer Befriedigung Millionen in ihre Dienste stellt. Insoweit giebt es keine ausreichende Entschuldigung für den Mann. Gleichwohl bietet der Fall für die deutsche Gesetzgebung ein hohes Interesse.

So lange Herr Krupp in Deutschland lebt, ist er den Strafbestimmungen des § 175 verfallen. Nachdem die Perversität zu einem öffentlichen Skandal geführt hat, wäre es die Pflicht der Staatsanwaltschaft, sofort einzugreifen. Viel-leicht erwägt man jetzt, um diesen das Rechtsgefühl verletzenden Widerspruch zwischen Gesetz und Anwendung des Rechtes zu beseitigen, die Beseitigung des § 175, der das Laster nicht ausrottet, aber das Unglück zur furchtbaren Qual verschärft. Von socialdemokratischer Seite ist ja im Reichstag mehrfach auf eine solche Reform gedrungen.»

Quelle:

Grotta die Fra Felice, Treffpunkt der Bruderschaft auf Capri, um 1900,

aus Friedrich Alfred Krupp - Ein Unternehmer im Kaiserreich,

Michael Epkenhaus, Ralf Stremmel (HG.), Seite 168, Verlag C. H. Beck

Nach der Veröffentlichung

Die Veröffentlichung des Vorwärts-Artikels löste einen Skandal in der Öffentlichkeit und dem Staat aus. Da Krupp als Repräsentant einer ganzen Gruppe galt, fühlten sich deren restlichen Mitglieder ebenfalls angegriffen. Bürger-liche, Konservative, Liberale, Freisinnige und Demokraten ergriffen Partei für Krupp. Der Kaiser, der mit Krupp befreundet war, stellte sich demonstrativ vor Krupp. Die durch den im Vorwärts-Artikel ausgelösten Diskussionen in Presse und Reichstag verdeutlichen die Spannungen zwischen der Arbeiterklasse und der besitzenden Klasse in der wilhelminischen Gesellschaft.

Die Pressekampagne gegen Krupp verdeutlicht, wie stark er in der Öffentlichkeit mit der Firma identifiziert wurde. Der Name Krupp stand für Industrie schlechthin. Zudem bildete der Name in gewisser Weise die bestehende Wirtschafts- und Sozialordnung, den Kapitalismus sowie die enge Verflechtung von Industrie und Staat ab. Dies alles machte ihn zum idealen „Feindbild“ der Arbeiterbewegung. Die Personifikation Krupps mit der Industrie mag erklären, wie sein Privatleben letztendlich zum Politikum werden konnte.17

Der Artikel „Krupp auf Capri“ greift ein sehr gängiges Schema auf: Der lasterhafte Reiche wird den tugendhaften Armen gegenübergestellt. Krupp wird beschrieben als der reiche Industrielle, der es sich im Süden gut gehen lässt, ein luxuriöses Leben führt, während seine Arbeiter ein sehr hartes Leben führen. Dieses Argumentationsmuster war auch zur damaligen Zeit keineswegs neu. Die männliche Homosexualität passte in der wilhelminischen Gesellschaft perfekt in dieses Muster: Lasterhaftigkeit und Dekadenz (die angeblich Homosexuelle hätten) wurde mit der prüden Gesellschaft, die Militär und Männlichkeit glorifizierte, kontrastiert. Homosexualität entstünde demzufolge nur, wenn ein Mann von Frauen „übersättigt“ sei.

Der Vorwärts begründete seinen Artikel damit, den §175 abschaffen zu wollen, forderte jedoch gleichzeitig die Bestrafung von Krupp. Dieser Widerspruch macht das vorgeschobene Anschuldigungsmotiv deutlich. Eigentlich ging es nicht um Homosexualität sondern um die Dar-stellung Krupps als kapitalistisch, lasterhaft und dekadent, was sich mit gängigen Klischees zur Homosexualität verband. Dies wurde von einem Vertreter auf alle Vertreter projiziert, um das gesamte System, das Krupp vertrat, anzuprangern.

Nach dem Erscheinen von „Krupp auf Capri“ verklagte Krupp den Vorwärts wegen Verleumdung, da weiteres Schweigen einem „Schuldbekenntnis“ gleichgekommen wäre. Die Ausgabe vom 15.November wurde beschlag-nahmt. Da der Prozess einige Zeit dauern würde, betrieb das Unternehmen gleichzeitig gezielte Öffentlichkeitsarbeit und hoffte auf Unterstützung der nicht sozialdemo-kratischen Presse.

Die bürgerliche Presse kritisierte das Vorgehen des Vorwärts scharf. Der persönliche Angriff, der genutzt wurde, um klassenkämpferische Ziele zu verfolgen stieß, teils auch in den eigenen Reihen, auf starke Ablehnung.18

Die bereits laufende Debatte wurde von der plötzlichen Nachricht des Todes von Krupp zusätzlich angeheizt. Gerüchte über einen Suizid hielten sich, wenn auch hinter vorgehaltener Hand, konstant. Laut der Mitteilung eines Ärztekollegiums verstarb Krupp an der Folge zweier Schlaganfälle.

Nach einiger Zeit verbreitete sich die Meinung, der „Vorwärts“ sei italienischen Falschmeldungen nach-gegangen, die zu gut zum eigenen ideologischen Bild gepasst hätten.19

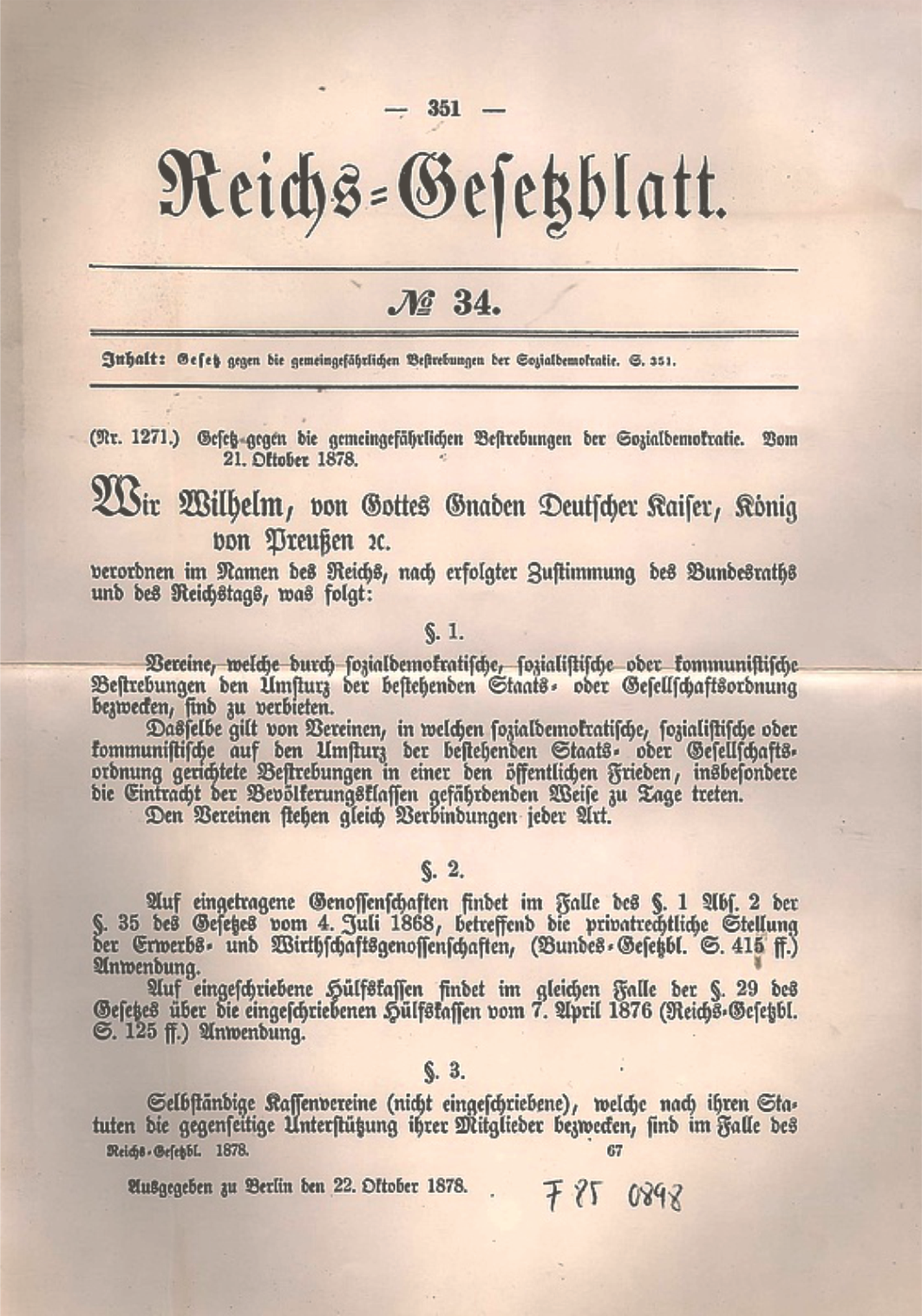

Quelle:

Bild: "Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie",

21.10.1878 von AdsD, Friedrich-Ebert-Stiftung,

Kaiserreden

Hetze gegen Sozialdemokratie

Auch von Seiten der Regierung und des Kaisers wurde der Vorwurf mehr und mehr als Angriff gegen das ganze System, also sie selbst, gewertet. Der Kaiser entschloss sich daher zu einem sehr offensiven Vorgehen, erschien zur Beisetzung Krupps und führte sogar den Leichenzug an. Neben dem Kaiser erschienen zahlreiche Minister, Staatssekretäre und hochrangige Militärs zu Krupps Beerdigung. Willhelm II. trug mit seinem Verhalten entscheidend zur Verschärfung des Streites bei. Vor seiner Abreise auf dem Essener Hauptbahnhof nach der Beisetzung Krupps hielt er eine Ansprache, in der er die öffentlichen Angriffe auf Krupp stark verurteilte:

Nichtamtliches.

[…]

„Essen, 26. November. Die Ansprache, die Seine Majestät der Kaiser und König, wie gestern bereits kurz gemeldet, vor der Abreise nach Berlin an die Mitglieder des Direktoriums und die Vertreter der Arbeiterschaft der Krupp’schen Werke richtete, hatte, dem „W. T. B.“ zufolge, folgenden Wortlaut:

„Es ist Mir ein Bedürfniß, Ihnen auszusprechen, wie tief Ich in Meinem Herzen durch den Tod des Verewigten ergriffen worden bin. Dieselbe Trauer läßt Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Ihnen Allen aussprechen und hat Sie das auch bereits schriftlich der Frau Krupp zum Ausdruck gebracht.

Ich habe häufig mit Meiner Gemahlin die Gast-freundschaft im Krupp’schen Hause genossen und den Zauber der Liebenswürdigkeit des Verstorbenen auch Mich wirken lassen. Im Laufe der letzten Jahre haben sich unsere Beziehungen so gestaltet, daß Ich Mich als einen Freund des Verewigten und seines Hauses bezeichnen darf. Aus diesem Grunde habe Ich es Mir nicht versagen wollen, zu der heutigen Trauerfeier zu erscheinen, indem Ich es für Meine Pflicht gehalten, der Witwe und den Töchtern Meines Freundes zur Seite zu stehen.

Die besonderen Umstände, welche das traurige Ereigniß begleitete, sind Mir zugleich Veranlassung gewesen, Mich als Oberhaupt des Deutschen Reiches hier einzufinden, um den Schild des Deutschen Kaisers über dem Hause und dem Andenken des Verstorbenen zu halten. Wer den Heimgegangenen näher gekannt hat, wußte, mit welcher feinfühligen und empfindsamen Natur er begabt war, und daß diese den einzigen Angriffspunkt bieten konnte, um ihn tödlich zu treffen. Er ist ein Opfer seiner unantastbaren Integrität geworden. Eine That ist in deutschen Landen geschehen, so niederträchtig und gemein, daß sie Aller Herzen erbeben gemacht und jedem deutschen Patrioten die Schamröte auf die Wange treiben mußte über die unserem ganzen Volke angethane Schmacht.

Einem kerndeutschen Manne, der stets nur für Andere gelebt, der stets nur das Wohl des Vaterlandes, vor allem aber das seiner Arbeiter im Auge gehabt hat, hat man an seine Ehre gegriffen. Diese That mit ihren Folgen ist weiter nichts als Mord; denn es besteht kein Unterschied zwischen demjenigen, der den Gifttrank einem Anderen mischt und kredenzt, und demjenigen, der aus dem sicheren Versteck seines Redaktions-bureaus mit den vergifteten Pfeilen seiner Ver-leumdungen einen Mitmenschen um seinen ehrlichen Namen bringt und ihn durch die hierdurch hervor-gerufenen Seelenqualen tötet

Wer war es, der diese Schandthat an unserem Freunde beging? Männer, die bisher als Deutsche gegolten haben, jetzt aber dieses Namens unwürdig sind, hervorgegangen aus eben der Klasse der deutschen Arbeiterbevölkerung, die Krupp so unendlich viel zu verdanken hat, und von der Tausende in den Straßen Essens heute mit thränenfeuchtem Blick dem Sarge ihres Wohltäters ein letztes Lebewohl zuwinkten. (Zu den Vertretern der Arbeiter gewendet:) Ihr Krupp’schen Arbeiter habt immer treu zu Eurem Arbeitgeber gehalten und an ihm gehangen, Dankbarkeit ist in Eurem Herzen nicht erloschen; mit Stolz habe Ich im Auslande überall durch Eurer Hände Werk den Namen unseres deutschen Vaterlandes verherrlicht gesehen.

Männer, die Führer der deutschen Arbeiter sein wollen, haben Euch Euren theuren Herrn geraubt. An Euch ist es, die Ehre Eures Herrn zu schirmen und zu wahren und sein Andenken vor Verunglimpfungen zu schützen. Ich vertraue darauf, daß Ihr die rechten Wege finden werdet, der deutschen Arbeiterschaft fühlbar und klar zu machen, daß weiterhin eine Gemeinschaft oder Beziehung zu den Urhebern dieser schändlichen That für brave und ehr-liebende deutsche Arbeiter, deren Ehrenschild befleckt worden ist, ausgeschlossen sind. Wer nicht das Tischtuch zwischen sich und diesen Leuten zerschneidet, legt moralisch gewissermaßen die Mitschuld auf sein Haupt, Ich hege das Vertrauen zu den deutschen Arbeitern, daß sie sich der vollen Schwere des Augenblicks bewußt sind und als deutsche Männer die Lösung der schweren Frage finden werden.“120

~

Die Folgen des Skandals

Diese Rede war eins starker Vorwurf gegen die Sozial- demokratie. Der Kaiser schob ihr die Schuld am Tode Krupps zu und bezeichnete dies als Mord. Durch die Absprache der Zugehörigkeit zur Nation erklärte er die Sozialdemokratie zudem indirekt zu Staatsfeinden. Auch die Aufforderung an die Arbeiter mit der SPD zu brechen, heizte die Debatte zusätzlich an.21

Die Verärgerung über das Verhalten des Vorwärts sollte von nun an, was auch von anderen Blättern aufgegriffen wurde, in Ablehnung gegen die SPD verwandelt werden. Durch seine sehr eindeutige Rede wurde Wilhelm II. zudem vorgeworfen die gebotene Neutralität eines Staats- oberhauptes verletzt zu haben. Der Vorwärts befand sich November 1902 eindeutig in der Defensive.22

Der Kampf gegen die SPD wurde auch von anderen Unternehmern aufgenommen, die erneut Ängste über eine kommende Revolution schürten. Zu einer Neuauflage der Sozialisten- gesetze kam es trotz allem nicht. Ziel wurde deren Isolierung und die Absprache ihres Anspruchs, die Mehrheit der Arbeiterschaft vertreten zu können. Im Dezember 1902 verlangten die Leitungen der Krupp-Werke in Essen, Kiel und Magdeburg Unterschriften von Arbeitern unter einer Dankadresse an den Kaiser, die als Zustimmung zu seinen Aussagen gesehen werden sollte. Nach der Überbringung dieser Unterschriften an den Kaiser hielt dieser erneut eine Rede, in der er die Arbeiter von der SPD abbringen wollte, da diese „nichts für sie getan“ 23 habe.

Die gesammelten Unterschriften sollten verdeutlichen, dass die Strategie des Kaisers Erfolg hatte und sich die Arbeiter von der SPD distanzierten. Von der sozial- demokratischen Presse wurden Vorwürfe erhoben, dass die Unterschriften unter Zwang erfolgten. Diese Vorwürfe bestätigten sich, nachdem zwei langjährige Arbeiter nach Verweigerung der Unterschriften entlassen wurden. Die Rede, die bei der Übergabe der Unterschriften von einem Arbeiter gehalten wurde sei zudem im Vorfeld vom Polizeipräsidenten korrigiert worden.

Diese Neuigkeiten führten zu einer Solidarisierung der Arbeiter mit der SPD, da deren Kritik am Kapitalismus an diesen Beispielen bestätigt wurde. Die SPD konnte danach Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen ebenso die Abonnentenzahl des Vorwärts. 24

Überraschenderweise wurde das Verfahren gegen den Vorwärts am 15. Dezember von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Dies wurde unter anderem mit dem Tod von Krupp begründet und dem damit einhergehenden ver- minderten Interesse am Tatbestand.

Mit der Zeit überwog die Kritik an den Kaiserreden sowie an dessen eindeutiger Parteinahme. Der Krupp Skandal zeigt u.a. die enge Verflechtung der staatlichen und wirt-schaftlichen Führung. Die Sozialdemokratie, Gegnerin dieser Allianz, konnte ihre Thesen über den Gesellschafts-zustand bestätigen. Dennoch fand nach dem Skandal kein tiefgreifender Wandel statt. 25

Quelle:

Grotta die Fra Felice, Treffpunkt der Bruderschaft auf Capri, um 1900,

aus Friedrich Alfred Krupp - Ein Unternehmer im Kaiserreich,

Michael Epkenhaus, Ralf Stremmel (HG.), Seite 168, Verlag C. H. Beck

Literatur

Herzer, Manfred: Magnus Hirschfeld. Leben und Werk eines jüdischen, schwulen und sozialistischen Sexologen, Frankfurt/ New York 1992.

Heuss, Theodor: "Bebel, August", in: Neue Deutsche Biographie 1 (1953, S. 683-685 [Online-Version]; https://www.deutsche-biographie.de/pnd118507893.html#ndbcontent.

Köhne-Lindenlaub, Renate: "Krupp, Friedrich Alfred", in: Neue Deutsche Biographie 13 (1982), S. 135-138 [Online-Version]; https://www.deutsche-biographie.de/pnd119054078.html#ndbcontent.

Michael Epkenhans / Ralf Stremmel (Hrsg.): Friedrich Alfred Krupp. Ein Unternehmer im Kaiserreich, München 2010.

Michaelis, Andrea: August Bebel 1840-1913, Deutsches Historisches Museum Berlin [14. September 2014]; https://www.dhm.de/lemo/biografie/august-bebel.html.

Richter, Dieter: Friedrich Alfred Krupp auf Capri. Ein Skandal und seine Geschichte, in: Michael Epkenhans / Ralf Stremmel (Hrsg.): Friedrich Alfred Krupp. Ein Unternehmer im Kaiserreich, München 2010.

Schlag, Gabi / Wenz, Benno: Magnus Hirschfeld - Pionier der Sexualforschung, SWR Wissen [24. Januar 2020]; https://www.swr.de/swr2/wissen/magnus-hirschfeld-pionier-der-sexualforschung-100.html.

Scriba, Arnulf: Das Kaiserreich, Deutsches Historisches Museum Berlin [15. Oktober 2015]; https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/.

Stümke, Hans-Georg: Homosexuelle in Deutschland. Eine politische Geschichte, München 1989.

Wolbring, Barbara: Krupp und die Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert. Selbstdarstellung, öffentliche Wahrnehmung und gesellschaftliche Kommunikation (Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte Bd.6), München 2000.

Quellen

Bayerische Staatsbibliothek (Hrsg.): Reichstagsprotokolle 1897/98.1, 16. Sitzung - Donnerstag den 13. Januar 1898, https://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt_k9_bsb00002771_00462.html.

Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus, 50. Aufl., Stuttgart 1910.

Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.): Historische Presse der deutschen Sozialdemokratie online, Vorwärts, 15.11.1902 Nr. 268, S. 2–3,

https://fes.imageware.de/fes/web/index.html?open=VW19269.

Digitale Bibliothek der Universität Mannheim (Hrsg.): Reichsanzeiger, 28.11.1902, https://digi.bib.uni-mannheim.de/viewer2/reichsanzeiger/film/043-9451/0386.jp2.

Weitere Informationen

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld: https://mh-stiftung.de/biografien/magnus-hirschfeld/?cookie-state-change=1652867131408.